|

LE SYSTÈME VOCALIQUE DU FRANÇAIS |

|

LE SYSTÈME VOCALIQUE DE L'ESPAGNOL |

|

LE SYSTÈME VOCALIQUE DU DE L'ITALIEN |

|

LE SYSTÈME VOCALIQUE DU PORTUGAIS |

|

LE SYSTÈME VOCALIQUE DU ROUMAIN |

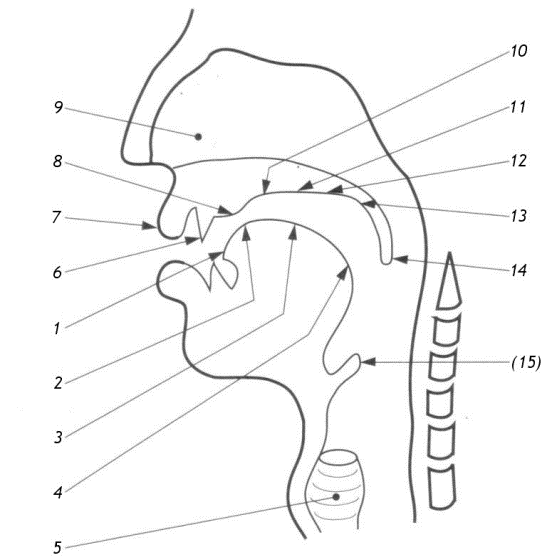

Les organes phonateurs

|

1 = pointe de la langue ou apex ; 2 = avant du dos de la langue ; 3 = milieu du dos de la langue ; 4 = arrière du dos de la langue ; 5 = passage formé par les cordes vocales ou glotte ; 6 = zone dentale ; 7 = zone labiale ; 8 = alvéoles dentaires ; 9 = fosses nasales ; 10 = partie antérieure du palais dur ou pré-palatale ; 11 = partie médiane du palais dur ou médio-palatale ; 12 = partie postérieure du palais dur ou post-palatale ; 13 = voile du palais ou zone vélaire ; 14 = luette ou zone uvulaire ; (15 = épiglotte) |

Les voyelles

Si l'air chassé par les poumons fait vibrer les cordes vocales, sans provoquer de bruit d'air, les sons produits sont appelés voyelles.

Si le voile du palais est relevé, l'air sort uniquement par le canal buccal, les voyelles produites sont dites orales ; si ce voile est abaissé, une partie de l'air sort en outre par les fosses nasales, les voyelles produites sont dites nasales.

Dans la cavité buccale, la langue pointe en direction du voile du palais. Le point vers lequel elle se soulève est dit point d'articulation. Si la langue pointe en direction de la partie antérieure du palais (partie dure), les voyelles produites sont dites antérieures (ou d'avant ou encore palatales). Si la langue pointe en direction de la partie postérieure du palais (voile), les voyelles produites sont dites postérieures (ou d'arrière ou encore vélaires).

Par ailleurs, la langue pointe en même temps que la mâchoire inférieure s'abaisse ; la distance qui la sépare du palais est dite aperture. Si cette distance est grande, le passage de l'air est large, la voyelle est dite ouverte (ou plus rarement basse, parce que la langue est abaissée). Si cette distance est petite, le passage de l'air est étroit, la voyelle est dite fermée (ou haute, parce que la langue s'est élevée vers le palais).

Enfin, les lèvres peuvent s'avancer en s'arrondissant ; les voyelles produites sont alors dites arrondies (ou labialisées). Si les lèvres restent en contact avec les dents, les voyelles sont non arrondies (ou non labialisées).

Le sytème vocalique du français

1. Les sons

Le système vocalique du français compte 12 voyelles orales (que l'on prononce en expulsant l'air uniquement par le canal buccal).

Les voici illustrées d'exemples :

| API | comme dans | API | comme dans | |

| a | patte, papa | ɛ | mer, fête | |

| ɑ | pâte, tas | o | seau, cône | |

| ə | petit, ventre | ɔ | porte, homme | |

| ø | jeu, feu | i | ville, style | |

| œ | fleur, seul | u | genou, loup | |

| e | blé, chez | y | nu, cru |

Le système vocalique français connait également 4 voyelles nasales du français (que l'on prononce en expulsant l'air à la fois par le canal buccal et par les fosses nasales).

Les voici illustrées d'exemples :

| API | comme dans | API | comme dans | |

| ɑ̃ | rang, cent | ɔ̃ | bon, thon | |

| ɛ̃ | vin, pain | œ̃ | brun, un |

Soit au total, 16 voyelles françaises, que l'on peut figurer sous la forme d'un tableau :

| Point d'articulation | ||||||||

| Antérieures | Postérieures | |||||||

| non arrondies | arrondies | arrondies | ||||||

| orales | nasale | orales | nasale | orales | nasales | |||

| Degré d'aperture | fermées | 1 | i | y | u | |||

| mi-fermées | 2 | e | ø | o | ||||

| mi-ouvertes | 3 | ɛ | ɛ̃ | œ | œ̃ | ɔ | ɔ̃ | |

| ouvertes | 4 | a | ɑ | ɑ̃ | ||||

| (ə) | ||||||||

Le français ne connait aucune diphtongue, c'est-à-dire aucune suite de deux voyelles ne constituant qu'une seule syllabe (la langue française connaissait beaucoup de diphtongues au Moyen-Âge, mais elles n'ont pas passé le cap du XVIIe siècle). En français, lorsque deux voyelles se suivent directement dans la chaine parlée,

- soit elles constituent deux syllabes distinctes :

obéir = o-bé-ir [obe-iʁ]

nous voudrions = vou-dri-ons [vu-dʁi-ɔ̃]

nuage = nu-age [nuaʒ] — prononcé à Bruxelles

- soit la première des deux voyelles se transforme en semi-consonne, l'ensemble ne formant qu'une syllabe avec une unique voyelle :

pluie = pluie [plɥi]

nuage = nuage [nɥaʒ] — prononcé à Paris

Il n'y a pas d'autre alternative, sauf dans les mots empruntés aux langues qui connaissent des diphtongues :

à priori se prononce comme en latin ou comme en italien

ferry-boat se prononce comme en anglais

2. Les lettres

Pour transposer les sons à l'écrit, le français recourt à l'alphabet latin. Comme l'alphabet latin ne compte que 5 signes pour rendre compte des voyelles – A-E-I-O-U —, la langue française a dû faire preuve d'ingéniosité au fil des siècles pour arriver à rendre 16 sons au moyen de ces 5 signes.

Les trouvailles de la langue française ont essentiellement pris trois voies.

2.1. Les signes diacritiques

Les voyelles écrites du français peuvent se doter de signes diacritiques, qui peuvent donner des informations sur la prononciation du son qui leur est associé :

- l'accent aigu sur un e nous indique qu'il se prononce fermé, à l'opposé du e surmonté d'un accent grave, qui se prononce ouvert :

thème ~ thématique

collège ~ collégien

- l'accent circonflexe sur un o nous indique qu'il se prononce fermé, à l'opposé du o sans accent qui rend un son ouvert:

côte ~ cote

- l'accent circonflexe sur un a nous indique qu'il est vélarisé, à l'opposé du a sans accent, qui renvoie au [a] standard :

pâte ~ patte

Mais ces mêmes signes ont d'autres fonctions : par exemple, l'accent grave et l'accent circonflexe sont utilisés aussi pour faire la différence entre des homonymes :

à ~ a

ou ~ où

sur ~ sûr

du ~ dû

de sorte qu'on ne peut pas systématiquement induire la prononciation d'une lettre à partir de sa forme écrite.

2.2. Les digrammes et trigrammes

La trouvaille la plus ingénieuse de la langue française pour rendre compte par écrit de ses nombreuses voyelles est la constitution de digrammes (deux signes écrits qui ne rendent qu'un son) et de trigrammes (trois signes écrits qui ne rendent qu'un son). En voici quelques exemples :

ai rend [e] : j'ai, quai

au rend [o] : pauvre, chaude

ou rend [u] : cou, loup

eu rend [œ] : fleur, peur

eu rend [ø] : bleu, heureux

eau rend [o] : eau, beau

oeu rend [œ] : cœur

D'une manière générale, les voyelles nasales du français sont rendues à l'écrit par des digrammes combinant une voyelle et un n ou un m :

un bon vin blanc

2.3. Le rejet du principe un son ↔ une lettre

Ce qui fait toute la difficulté de l'orthographe française demeure toutefois le fait que les trouvailles que sont les signes diacritiques, les digrammes et les trigrammes n'ont pas été systématisées, et que d'une manière générale la langue française n'a pas réussi à instaurer une correspondance systématique entre un son et un signe écrit :

oeu rend [œ] dans cœur mais [ø] dans nœud

ai rend [e] dans j'ai, mais [ɛ] dans faire, chaine

Ainsi, dans un même mot, une même lettre va pouvoir correspondre à des sons différents :

terre : e rend [ɛ] et [œ/ə]

rigolo: o rend [ɔ] et [o]

Inversement, au sein d'un même mot, un même son va pouvoir être transcrit diversement :

il fêtait : [ɛ] est rendu par ê et ai

pendant : [ɑ̃] est rendu par en et an.

|

Cette notice a été rédigée pour ROMA·NET par Annick Englebert. |

Le système vocalique de l'espagnol

Le système phonologique actuel de l’espagnol (Pottier, 1972) est l’un des plus simples des langues romanes, pour ce qui est de sa composante vocalique. Il correspond entièrement au prototype vocalique pan-roman.

Le système vocalique semble présenter la même simplicité que celle du prototype et cela même dans ses réalisations phonétiques effectives (Alarcos Llorach, 1961 ; Malmberg, 1971). Cette simplicité dans les productions est soulignée par Navarro Thomas (1968). Ainsi, l’auteur remarque que les particularités de réalisation des voyelles hispanophones concernent des spécificités vocaliques générales qui sont dues à la position de la voyelle dans la syllabe et au type syllabique d’occurrence ou bien à la présence ou non de l’accent d’intensité.

Ainsi, toutes les voyelles du système présentent des variantes combinatoires en fonction du contexte d’occurrence et/ou du type syllabique d’apparition. Le phonème /α/ peut avoir une réalisation effective palatale ou vélaire, manifestée acoustiquement dans les variations du second formant (Alarcos Llorach, 1961). De même, /ε/ est susceptible de présenter des réalisations ouvertes ou fermées, sans que pour autant il soit question d’un statut phonémique de ces segments. Les deux variantes dépendent du type syllabique, fermé ou ouvert respectivement, où le segment discuté apparaît.

Les voyelles [i] et [υ] ont également un caractère ouvert ou fermé, en fonction du type de la syllabe d’occurrence. Notons cependant que cette tendance d’ouverture/fermeture due au type de la syllabe est en voie de phonologisation dans le cas des dialectes autres que le castillan, et elle résulte, selon Alarcos Llorach, de la perte du –s final.

L’accent n’a pas un rôle distinctif en espagnol. Toutefois, il influence la durée des voyelles. Une analyse comparative de la durée des voyelles en position tonique ou atone, amène Navarro Thomas (1968) à faire remarquer que les différences de durée, si elles sont présentes, n’ont pas un caractère significatif du point de vue statistique et il n’est pas envisageable de parler d’une opposition de durée en espagnol. Quant aux possibilités d’occurrence des voyelles, elles sont non-restrictives, à l’exception des phonèmes /i/ et /υ/, dont l’occurrence en finale de syllabe atonique n’est pas attestée. Enfin, notons la tendance de centralisation du système vocalique en parole spontanée, mise en évidence par une étude qualitative menée par Harmegnies & Poch-Olive (1996), auprès d’un locuteur natif castillanophone qui montre une orientation vers une position de type ‘schwa’ de l’espace acoustique du système vocalique espagnol. Ces observations ne contredisent nullement le caractère homogène du vocalisme hispanophone qui reste l’un des plus conservateurs parmi les langues de source latine.

L’espagnol possède également une quantité importante de diphtongues, qui peuvent être distinguées en :

- Diphtongues ascendantes comme [wo] dans menguo‘diminuer’ [menγwo], [je] dans tierra‘terre’ [tjera] ou encore [jo] dans adios ‘au revoir’ [a jos], etc.

- Diphtongues descendantes comme [aj] dans aire ‘air, allure’ [ajre], [aw] dans causa ‘cause’ [kawza], [ej] dans seis ‘six’ [sejs], etc.

|

Cette notice a été rédigée pour ROMA·NET par Beatriz Calvo Martín. |

Le système vocalique de l'italien

1. L'alphabet italien

L'alphabet italien se compose de 21 lettres :

a, b, c, d , e , f , g , h , i , l , m , n , o , p , q , r , s , t , u ,v , z

[a], [bi], [ci], [di], [e], [effe], [gi], [acca], [i], [elle], [emme], [enne], [o], [pi], [qu], [erre], [esse], [ti], [u], [vi], [zeta]

Ces lettres se répartissent en

- 16 consonnes : b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z

- 5 voyelles : a, e, i, o, u

2. Du latin à l'italien

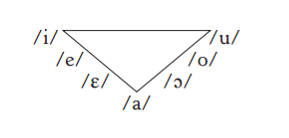

3. Le triangle vocalique de l'italien

4. L'italien et le français face à face

| Voyelles - Vocali | Français-Francese | Italien-Italiano |

| /i/ i fermé | idée | idea |

| /e/ é chiusa/fermé | fécond | fecondo |

| /ɛ/ è aperta/ouvert | terre | terra |

| /a/ a antérieur | sac | — |

| /ɑ/ a postérieur | âne | — |

| /a/ a centrale aperta/ mi-ouvert | — | cane |

| /ɔ / o aperta/ouvert | mode | moda |

| /o/ o chiusa/fermée | positif | positivo |

| /u/ ou français | ouragan | uragano |

| /y/ u français | lune | — |

| /œ/ eu ouvert | fleur | — |

| /ø/ eu fermé | feu | — |

| /ə/ e central | samedi | — |

| /ɛ̃/ nasal | lapin | — |

| /œ̃/ nasal | un | — |

| /ɑ̃/ nasal | blanc | — |

| /ɔ̃/ nasal | bon | — |

En italien, les voyelles se prononcent séparément :

pa-ura/peur → /paˈura/

Les sons des voyelles ne se combinent pas comme en français, même quand il y a trois ou quatre sons vocaliques ou semi-vocaliques qui se suivent:

tu-o-i, gu-a-i, a-i-u-o-la.

5. L'accent tonique

En italien, il est obligatoire de marquer graphiquement l'accent tonique seulement dans les mots où il tombe sur la voyelle finale de la première syllabe (on commence à compter les syllabes de la fin du mot) :

cit-tà, vir-tù, po-po-la-rit-à, per-ché, già, lì, là ...

Dans quelques cas, la présence de l'accent graphique peut nous aider à distinguer deux mots écrits de la même façon mais qui ont une signification différente.

è (3e personne du verbe être) ~ e (conjonction) ;

dà (3e personne du verbe dare) ~ da (préposition);

né (négation) ~ ne (pronom);

sé (pronom) ~ se (conjonction) ;

lì (adverbe) ~ li (pronom COD);

là (adverbe) ~ la (article féminin singulier);

tè (nom) ~ te (pronom);

sì (adverbe) ~ si (pronom).

6. Les voyelles « e » - « o »

Si l'accent tonique ne tombe pas sur ces voyelles, elles se prononcent généralement comme si elles avaient un accent aigu (é, ó). Le son est donc fermé :

correre /ˈkorrere/, terremoto /terreˈmɔto/, secondo /seˈkondo/

La prononciation ouverte ou fermée des deux voyelles est significative quand elle désigne deux mots égaux dans la graphie mais qui ont des significations différentes : les homographes.

ATTENTION! On entend cette différence dans la langue parlée; par contre, dans la langue écrite, l'accent n'apparaît pas.

Lègge (3e p.s. du verbe leggere/lire) ~ légge (la norma/la lois)

Vènti (le pluriel de vento/le vent) ~ vénti (adjectif numéral venti/vingt)

Còlto (du verbe cogliere/cueillir) ~ cólto (istruito/instruit)

Fòro (piazza/la place) ~ fóro (buco/le trou)

Mais l'ouverture ou la fermeture des voyelles « e » et « o » n'est pas la même en toute l'Italie: en correspondance d'un « e » ouvert florentin on a souvent un « e » fermé dans l'Italie septentrionale et dans une partie de l'Italie du sud (es.: pres-ènza →presénza); en correspondance d'un « o » fermé florentin on a souvent un « o » ouvert au Piedmont, en Ligurie (deux régions de l'Italie du nord et dans une partie de l'Italie du sud (es.: disp-ósto → disp-òsto)

7. La lettre « i »

La lettre « i » peut modifier la prononciation de certaines consonnes.

Quand le « i » n'est pas là: les consonnes « c » et « g » suivies par a, o, u se prononcent /k/ et /g/ (ce sont des consonnes occlusives vélaires respectivement sourde et sonore)

la carta (le papier)

la corte (la cour)

il cubo (le cube)

la gabbia (la cage)

la gola (la gorge)

il gusto (le goût)

Quand le « i » est là, les consonnes « c » et « g » suivies par i, e se prononcent /ʧ / et /ʤ/ (ce sont des consonnes affriquées palatales respectivement sourde et sonore)

la cima (le sommet)

la cera (la cire)

la gita (l'excursion)

il gelo (le gel/le froid)

c /ʧ /, g /ʤ/ + e/ie : dans ces cas le « i » n'est qu'un signe graphique et ne renvoie à aucun son à part entière. Cela veut dire qu'on prononce le mot comme si le « i » n'y était pas :

cieco /ˈtʃɛko/ (le “i” n'apparaît pas dans l'écriture phonétique du mot)

il cieco (l'aveugle)

il cielo (le ciel)

la crociera (la croisière)

efficiente (efficace)

la società (la société)

la/le specie (l'espèce)

sufficiente (suffisant)

la superficie (la superficie)

l'effigie (l'effigie)

l'igiene (l'hygiène)

8. Les voyelles suivies par « m » et « n »

Elles ne se nasalisent pas :

entrata /enˈtrata/,

importante /imporˈtante/,

interessante /interesˈsante/,

ombra /ˈombra/,

unghia /ˈungja/

9. Diphtongue, triphtongue, hiatus

Une diphtongue est formée de la rencontre des voyelles « i » e « u » avec les autres voyelles, « a », « e », « o ».

Une diphtongue est ascendante si les voyelles i e u sont atones (l'accent tonique ne tombe pas sur elles) et précèdent une autre voyelle tonique ou atone (ia, ie, io, iu, ua, ue, uo, ui).

abbia (1re, 2e, 3e personne du subjonctif du verbe « avere », Credo che tu abbia ragione),

lieto (content),

fiore (la fleur),

fiume (le fleuve),

guasto (gâté, en panne),

guerra (la guerre),

buono (bon),

guida (le guide)

Une diphtongue est descendante si les voyelles « i » e « u » sont atones et suivent une autre voyelle (ai, ei, oi, au, eu).

fai (2e personne du verbe « fare », tu fai),

bei (dei bei fiori/ des belles fleurs),

poi (après),

bau bau (le bruit du chien),

europeo (européen)

Une triphtongue se compose des voyelles i et u et d'une autre voyelle tonique : (uoi, uai, iuo).

vuoi (2e personne du verbe « volere », tu vuoi),

guai (les dégâts),

figliuolo (petit, mon fils, fiston),

premiai (passé simple du verbe « premiare »),

miei (adjectifs possessif, masculin pluriel)

Dans un hiatus les voyelles « i » et « u » n'y sont pas (ae, eo) ou si elles y sont, elles sont toniques (ia, au).

maestro (le maître),

neo (grain de beauté),

geografia (/dʒeograˈfia/) / la géographie,

paura (/paˈura/) / la peur

10. Glossaire

- Syllabe : la plus petite unité phonétique qui est formée de consonnes et de voyelles et qui se prononce d'une seule émission de voix.

- Accent tonique : quand on partage un mot en syllabes c'est l'accent qui met en évidence la syllabe où le ton de la voix augmente en prononçant le mot. Cette syllabe est une syllabe tonique, qui est indiqué dans l'écriture phonétique avec un ‘ qui précède la syllabe accentuée. Les autres syllabes sont atones.

- Consonne occlusive sourde/sonore : quand on prononce ce type de consonne, l'air ne sort pas de la bouche et il se produit une petite explosion. Si la consonne est sourde les cordes vocales ne vibrent pas ; par contre, si la consonne est sonore, les cordes vocales vibrent. ( /p/, /b/, /t/, /d/, /c/, /g/)

- Consonne affriquée sourde/sonore : quand on prononce ce type de consonne, dans un premier temps, l'air ne sort pas de la bouche, puis il passe par une ouverture plus étroite. (/ts/, /dz/, /ʧ /, /ʤ/)

|

Cette notice a été rédigée pour ROMA·NET par Sabina Gola. |

Le système vocalique du portugais

L'orthographe portugaise se conforme dans une large mesure à la prononciation.

1. Les voyelles

Sur le plan phonétique, le portugais compte 7 voyelles :

À l'écrit, il y a 5 voyelles : A, E, I, O, U.

2. La voyelle A

La lettre A/a peut rendre :

- Un son ouvert, ressemblant au « a » français du mot patte.

galo (= coq)

- Un son rappelant le « a » français de pâte.

Portugal

3. La voyelle E

La lettre E/e peut rendre 4 sons différents.

- Un son plus ouvert que dans le français de mère.

café, pé (= café/ pied)

- Un son plus fermé que dans le français été.

cedo (= tôt)

- Un son plus fermé que celui du e français dit muet :

grande (= grand)

- Le son d'un i

- isolé, le mot « e » correspond à la coordination « et » en français se donc prononce [i]

- Au commencement d'un mot.

emenda (= correction)

- À l'intérieur d'un mot devant un a ou un o :

teatro (= théâtre)

4. La voyelle I

Tonique, le I/i est long et se prononce comme en français.

vida (= vie)

antigo (= ancien)

En position atone, il peut rendre 2 sons :

- Dans les diphtongues –ai, -ei, -oi, -ui, il sonne comme le j du français paille :

pai (= père)

lei (= loi)

- Lorsqu'il y a plusieurs i dans un mot, celui ou ceux qui ne sont pas toniques ont tendance à se confondre avec un e muet.

ministro (pr. Menichtrou) (= ministre)

5. La voyelle O

Le O/o peut rendre 3 sons différents.

- En position atone, il a toujours le son du français ou.

amo (= j'aime)

carro (= voiture)

- En position tonique, soit un son plus ouvert que dans le français note.

avó (= grand-mère)

- Soit un son plus fermé que dans le français côte.

avô (= grand-père)

6. La voyelle U

La lettre U/u ne renvoie qu'à une voyelle. Elle correspond toujours au groupe ou du français.

Saudade (pr. Saoudade) (= nostalgie des portugais)

REMARQUE : Le phonème [y] n'existe pas : d'où la confusion entre « vous » et « vu » chez les lusophones qui apprennent le français.

7. Les voyelles nasales

Il existe des voyelles nasales en portugais comme en français. Leur nasalité est indiquée soit par le signe ~, appelé til (tilde en français), placé au-dessus de la voyelle nasale. Soit, comme en français, par un m devant p ou b, soit par un n dans les voyelles internes.

limpo (= propre)

Une particularité du portugais : les diphtongues nasales : ão, ãi, ãe, õe.

mãe = mère

lição = leçon

|

Cette notice a été rédigée pour ROMA·NET par Maria Kistereva. |

Le système vocalique du roumain

Le système vocalique roumain comprend sept phonèmes qui se distinguent entre eux d'après leur aperture et leur localisation. Il existe trois degrés d'aperture : maximum (voyelle ouverte a), moyen (voyelle semi ouvertes ou moyennes o, ă, e) et minimum (voyelles fermées u, î, i). Il existe trois séries de localisation : antérieure (e, i), médiane (a, ă, î), postérieure (o, u).

Les phonèmes-voyelles sont réalisés de façon identique en syllabe accentuée et inaccentuée.

À la différence du français et du portugais, le roumain ne connaît pas de voyelles nasales à valeur phonologique, mais uniquement des allophones nasales, notamment avant un n ou un m suivis d'une consonne : arunca ‘jeter'.

Les phonèmes vocaliques caractéristiques du roumain sont les voyelles centrales non-arrondies ă et â/î. Le phonème représenté par la lettre ă en roumain ne se retrouve que dans une seule autre langue romane : le portugais. C'est en revanche un phonème bien représenté dans les langues du sud-est européen appartenant au noyau de l'union linguistique balkanique (daco-roumain, aroumain, méglénoroumain, mais aussi bulgare et albanais). Ce fait explique l'hypothèse d'une origine substratique (Rosetti 1886 : 225-228).

L'origine et surtout l'ancienneté du phonème reproduit dans l'orthographe actuelle par î en position initiale et finale de mot et par ă à l'intérieur du mot, est plus incertaine : en dehors du roumain il n'existe qu'en istroroumain et dans une partie des dialectes aroumains, et sa phonologisation en daco-roumain est assez tardive (avant le XVIe siècle dans les parlers valaques, plus tardivement dans les parlers moldaves, cf. Vasiliu 1968 : 126-128).

Le degré d'aperture a un rôle distinctif aussi bien pour la paire a vs ă que pour ă vs â/î : o casă ‘une maison' vs casa ‘la maison' ; mări ‘(des) mers' vs mari ‘grands' ; rău ‘méchant' vs râu ‘rivière' ; ură ‘il souhaita' vs urî ‘il haït'.

La lettre i peut noter : la voyelle – dimineața ‘le matin' ; niște ‘quelques' ; la semi-voyelle – ai ‘tu as' ; doi ‘deux' ; un i bref (consonantique) – flori ‘fleurs' ; aveți ‘vous avez'.

La lettre i n'a pas de valeur phonétique lorsqu'elle est précédée de c, g, ch, gh et suivie par une voyelle : ciocolata ‘le chocolat' ; chiar ‘même' ; unghiul ‘l'angle'.

Les groupes de lettres ch, gh (toujours suivis par e ou i) notent les sons /k', g'/ : chem ‘j'appelle' ; ureche ‘oreille' ; vechi ‘vieux' ; înghețată ‘glace' ; unghi ‘angle'.

Le roumain possède un nombre élevé de diphtongues et de triphtongues issues de la combinaison d'une voyelle avec les semi-voyelles e, o, i, u (Vasiliu 1989, 2s): diphtongues ascendantes – ea, eo, ia, ie, io, iu, oa, ua, uă ; diphtongues descendantes – ai, au, ăi, ău, ei, eu, iu, îi, îu, oi, ou, ui ; triphtongues – eai, oai , iai, eau, iau, ieu, iei, ioi, eoa, ioa.

|

Cette notice a été rédigée pour ROMA·NET par Alice Toma. |