|

LA VARIATION GÉOGRAPHIQUE DU FRANÇAIS |

|

LA VARIATION GÉOGRAPHIQUE DE L'ESPAGNOL |

|

LA VARIATION GÉOGRAPHIQUE DE L'ITALIEN |

|

LA VARIATION GÉOGRAPHIQUE DU PORTUGAIS |

|

LA VARIATION GÉOGRAPHIQUE DU ROUMAIN |

La variation géographique

Les langues sont sujettes à de nombreuses variations, qui sont étudiées dans le cadre de ce qu'on appelle depuis peu la linguistique variationniste.

On parle de variation diatopique d'une langue lorsqu'on se réfère à la position géographique du locuteur. On observe en effet, au sein d'une même langue, des variations qui tiennent à cette position et définissent des régionalismes, c'est-à-dire des manières de s'exprimer propres à une région (un pays, une ville, un lieu quelconque).

| Pour les langues romanes | |

| gallcisme | manière de s'exprimer propre à la langue française |

| italianisme | manière de s'exprimer propre à la langue italienne |

| hispanisme | manière de s'exprimer propre à la langue hispanisme |

| lusitnisme | manière de s'exprimer propre à la langue portugaise |

| roumanisme | manière de s'exprimer propre à la langue roumaine |

Ce sont ces variations qui vont être traitées ci-dessous.

Les manières de parler propres à une région sont connues généralement sous le nom de dialectes, mais la linguistique variationniste ramifie les dialectes en « géolectes » 'dialectes propres à une zone géographique', en « régiolectes » 'dialectes propres à une région ou un pays' et en « topolectes » 'dialectes propres à un village ou une vallée'. En d'autres termes, « dialecte » fonctionne comme un hyperonyme de « géolecte », « régiolecte », « topolecte ». Hyperonyme, c'est-à-dire 'mot dont le sens inclut celui d'un autre mot' : « dialecte » est un hyperonyme de « géolecte », « géolecte » est un hyperonyme de « régiolecte » et « régiolecte » est un hyperonyme de « topolecte ».

La variation géographique du français

1. Un petit jeu pour commencer

Comment dénommez-vous ces deux objets ?

|

|

Si on observe les cartes géolinguistiques, c'est-à-dire les cartes extraites des atlas linguistiques qui rendent compte de l'usage effectif d'une langue dans une région donnée, on constate que les manières de dénommer ces deux objets usuels sont très diversifiées, même si on cantonne l'observation à la France et à la Belgique. Le premier est dit, selon les régions, bâche, chiffon, cinse, emballage, gueille, lave-pont, loque, panosse, pattte, pelle, pièce, serpillère, toile, torchon, wassingue ; le second est dit cornet, nylon, poche, pochon, sac, sachet :

|

|

|

https://francaisdenosregions.com/2015/08/09/comment-appelez-vous-la-piece-de-tissu-que-lon-utilise-pour-nettoyer-par-terre/

https://francaisdenosregions.com/2016/08/31/les-denominations-du-sachet-plastique/

Tous ces mots sont autant de témoignages de la variation diatopique en français.

2. Les différentes variétés de la langue française dans le monde

Durant les premiers siècles de son existence, la langue française (née officiellement en 842) connaissait des variations diatopiques d'une grande amplitude, c'est-à-dire d'importantes variations régionales : on ne parlait pas le même français à Tournai qu'à Lyon, à Arras qu'à Troyes – les différences étaient telles qu'un Champenois ne comprenait pas un Bourguignon ou un Normand, un Gascon.

Depuis la fin du XVIe siècle, sous l'action des premiers grammairiens, la langue française connait de manière continue un processus de standardisation, c'est-à-dire un processus qui vise à ramener les différentes variétés de la langue française à une norme unique en la codifiant (en l'« enfermant » dans des dictionnaires et des grammaires). Des grammairiens comme Vaugelas au XVIIe siècle (un des premiers académiciens français) ou Grevisse au XXe siècle participent de ce processus, qui a contribué à faire qu'aujourd'hui la langue française est une des langues les plus normées au monde.

Le processus de standardisation de la langue française a presque totalement abouti dans le domaine de la syntaxe : la construction de la phrase est identique en français de France, de Belgique, du Cameroun, d'Haïti ou du Québec. S'il y a des variations (par exemple dans la manière de construire le complément d'un verbe), elles n'empêchent pas l'intercompréhension entre francophones de différentes régions.

Ce processus a totalement abouti dans le domaine de l'orthographe. Ainsi, contrairement à l'anglais, par exemple, le français s'écrit de la même manière dans tous les pays où l'on écrit en français. Seuls deux domaines offrent, aujourd'hui encore, une forte résistance à la standardisation.

La prononciation, tout d'abord. Même si la radio, la télévision, le cinéma contribuent à diffuser une manière standardisée de prononcer le français, un Québécois ne prononce pas le français comme un Parisien, un Liégeois ne prononce pas le français comme un Marseillais. Les différences dans la prononciation du français sont parfois tellement accusées qu'elles empêchent l'intercompréhension entre les francophones de régions différentes. Cela se traduit par exemple par la présence de sous-titres dans certaines émissions de TV5, qui ne diffuse pourtant que des émissions en langue française (c'est en effet la chaine de télévision de promotion de la langue française dans le monde).

Le lexique, ensuite, offre une résistance à la standardisation plus forte encore. Chaque région de langue française connait ainsi un certain nombre de mots qui lui sont totalement propres ou qu'elle partage partiellement avec le reste de la francophonie, à côté des mots communs à l'ensemble des pays et régions francophones.

Pendant longtemps, on a fustigé ces mots particuliers à des régions, ces régionalismes. Ainsi, les Belges se sentaient d'autant plus coupables de leurs belgicismes que la proximité de la France leur renvoyait sans cesse l'image d'un français parisien qu'ils idéalisaient. Aujourd'hui, les Belges assument plus sereinement les particularités de leur français, le français de Belgique, et la linguistique nous apprend d'ailleurs que des expressions longtemps pointées du doigt comme belgicismes ont cours en différents lieux de la Francophonie.

Par exemple, « septante » est donné comme l'équivalent belge de « soixante-dix », qu'on utilise en France et en Afrique de l'Ouest, ou de « soixante-et-dix » qu'on utilise au Québec. Mais « septante » est utilisé également en Suisse, au Congo… et en France, comme le montre cette carte géolinguistique.

https://francaisdenosregions.com/2016/10/08/septante_nonante/

En revanche, « huitante » ne semble avoir cours qu'en Suisse, le reste de la francophonie disant « quatre-vingts » ; quant à « octante », qu'on prête parfois aux Suisses, il est tout bonnement légendaire !

Voici quelques autres régionalismes lexicaux bien vivaces :

| bière | pot-de-vin au Rwanda |

| blocus | embouteillage en Haïti – session d'examen en Belgique |

| breuvage | boisson au Québec |

| débarbouillette | gant de toilette au Québec |

| déjeuner | repas de midi en France, en Afrique de l'Ouest – repas du matin en Belgique, au Congo |

| diner | repas du soir en France, en Afrique de l'Ouest – repas du midi en Belgique, au Congo |

| mélanger | confondre (mélanger les salles de cours) au Sénégal |

| papillon | contravention en France |

| pharmacie | bistrot au Cameroun |

| ramassette | pelle à poussière en Belgique |

| sapeur | homme bien habillé (bien « sapé ») au Congo |

| sauce | préparation (viande, poisson, légumes…) qui accompagne le riz, le couscous… en Afrique subsaharienne |

| souper | repas du soir en Belgique, au Québec |

| sucré | boisson sucrée, plus spécialement gazeuse, en Afrique subsaharienne et Afrique centrale |

| valve | panneau d'affichage dans les écoles en Belgique, au Congo |

|

Cette notice a été rédigée pour ROMA·NET par Annick Englebert. |

La variation géographique de l'espagnol

http://sabinezlatin.colleges.ain.fr/le-college/activites/espanol/el-espanol-en-el-mundo-2395.htm

1. Histoire de la langue espagnole

Les premiers textes écrits en langue castillane sont à caractère religieux tandis que celui que l'on considère comme le premier document en français est militaire et politique, et le premier document en italien est commercial. En effet, vers 940 on voit apparaître parmi des textes latins rédigés aux Monastères de San Millán de la Cogolla (Rioja) et Santo Domingo de Silos (Burgos), sur la route des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, des mots en langue vulgaire ou romane qui expliquent le lexique latin. Du Xᵉ au XVᵉ siècle, on parle et on écrit en Espagne six langues : le latin, l'hébreu, l'arabe, le galicien, le catalan et le castillan. Ce dernier est né dans la région de Cantabrie (Santander) et côtoyait deux autres dialectes du latin vulgaire, l'astur-léonais et le navarro-aragonais. Alphonse X, dit le Sage (XIIIᵉ siècle), fait du castillan la langue officielle et sous son autorité on écrit et on traduit en castillan des ouvrages juridiques, scientifiques et d'histoire. Ce roi, qui était aussi poète, écrivait par contre en galicien, qui était la langue de la lyrique (Cantigas de Santa María). Au cours de la Reconquête le castillan s'étendit vite vers le centre et l'Andalousie.

On a découvert assez récemment l'existence d'autres dialectes du latin vulgaire parlés dans l'Espagne musulmane, connus sous le nom de mozárabe. L'espagnol actuel conserve beaucoup d'arabismes, la plupart commencent par l'article arabe al– : du lexique de la guerre (alcazaba), de l'agriculture (alberca), de l'habitation (aldea), des institutions (alcalde, alcaide, alguacil…) des mathématiques (álgebra) ou de la toponymie (Alcalá, Alcántara…)

La première grammaire de la langue castillane date de 1492 (Antonio de Nebrija). Elle fut publiée quelques mois après la fin de la Reconquête et peu de temps avant que les caravelles de Christophe Colon n'arrivent en Amérique. À partir de cette date, le castillan devient la langue espagnole et l'espagnol une langue universelle parce que, comme le disait Nebrija : Siempre la lengua fue compañera del Imperio (La langue fut toujours au service de l'empire). En arrivant en Espagne, Charles Quint ne connaissait ni le caractère ni la langue de ses sujets et dut les apprendre. On raconte qu'il disait que pour parler aux dames il préférait l'italien, pour traiter avec les hommes, le français, mais qu'il ne s'adressait à Dieu qu'en espagnol.

Dans le courant du XVIᵉ siècle et la première moitié du XVIIᵉ on fixe la langue écrite et l'espagnol est parlé en dehors de l'Espagne. En Italie, en France et dans les Flandres, on publiait en espagnol, on apprenait et on parlait l'espagnol. C'est de cette époque que date l'introduction de nombreux hispanismes dans d'autres langues, surtout en italien et en français. Certains montrent l'image que l'on avait des espagnols : sforzato, sforzo, sussiego, grandioso, disinvoltura en italien ; brave, bravoure, désinvolte, grandiose en français. Il y a aussi de l'ironie derrière les hispanismes fanfarone en italien et fanfaron, matamore ou hâbler (se vanter) en français.

2. La langue espagnole à l'heure actuelle

L'espagnol au XXIᵉ siècle est la deuxième langue maternelle la plus parlée au monde après le mandarin. Elle est parlée dans 23 pays par plus de 477 millions de personnes. Si l'on additionne ceux qui l'emploient comme langue étrangère ou qui sont en train de l'apprendre, on dépasse les 572 millions (7,8% de la population mondiale). Plus de 21 millions d'élèves étudient l'espagnol comme langue étrangère, ce qui fait d'elle la deuxième langue la plus étudiée avec le mandarin et le français et seulement après l'anglais (El español : Una lengua viva. Rapport 2017. Institut Cervantès)

Avec autant d'utilisateurs sur un territoire si vaste on peut facilement imaginer la grande diversité qui caractérise la langue espagnole et se demander si elle ne risque pas d'évoluer vers différents dialectes comme le latin à l'époque médiévale. En Espagne, elle coexiste avec d'autres langues officielles en Galice (le galicien), au Pays Basque (le basque) et en Catalogne (le catalan). Il y a aussi des dialectes du castillan en Andalousie, dans la région de Murcie, en Extremadure et dans les Îles Canaries. Mais s'il y a des différences entre l'espagnol parlé par un galicien, un catalan ou un andalou, il y a quand même une grande unité qui est entretenue par le système scolaire, la littérature et les média (presse, radio et télévision).

Si l'on veut parler maintenant des différences qu'il y a entre l'espagnol normatif d'Espagne et celui des Amériques il faut tenir compte du dialecte andalou. En effet, ce sont les Andalous qui peuplèrent le Nouveau Monde après l'arrivée de Christophe Colon. Deux tiers des femmes qui s'y établirent entre 1509 et 1518, par exemple, étaient nées à Séville.

La plupart des traits distinctifs de l'espagnol d'Amérique latine proviennent de l'andalou et du canarien (étape obligée dans les longs voyages d'outremer) comme le seseo, ceceo, l'emploi de ustedes au lieu de vosotros

|

Cette page a été rédigée pour ROMA·NET par Maria Dolores Estalote et Céline Romero. |

La variation géographique de l'italien

1. L'Italie et ses langues

Carte : http://www.aledo.it/mediasoft/italy

L'Italie se compose de 20 régions : La Valle d'Aosta (le Val d'Aoste), il Piemonte (le Piémont), la Lombardia (la Lombardie), il Veneto (la Vénétie), il Trentino-Alto Adige (le Trentin-Haut- Adige), il Friuli-Venezia Giulia (le Frioul), l'Emilia-Romagna (l'Emilie-Romagne), la Liguria (la Ligurie), la Toscana (la Toscane), il Lazio (le Latium), le Marche (les Marches), l'Abruzzo (les Abruzes), l'Umbria (l'Ombrie), il Molise (le Molise), la Basilicata (la Basilicate), la Campania (la Campanie), la Puglia (les Pouilles), la Calabria (la Calabre), la Sicilia (la Sicile), la Sardegna (la Sardègne). En Italie, la langue nationale est l'italien. Les Italiens apprennent à l'école l'italien standard (l'italien qui est décrit par les grammaires), une langue qu'ils parlent et qu'ils écrivent. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que 98% de la population parlent l'italien. Mais alors, quelle langue parlait-on en Italie auparavant ? Ou mieux, quelles langues ? En effet, pendant longtemps, les Italiens parlaient des langues qui étaient l'héritage du mélange du latin vulgaire des Romains et des langues des peuples qui occupaient les territoires que les Romains avaient conquis.

R. Goscinny – A. Uderzo, Astérix et la Transitalique. Vanves, Les éditions Albert René, 2017, p. 22

2. Les dialectes

Ces langues, on les appelle les « dialectes », du grec diàlektos (conversation) à travers le latin dialectus. En Grèce, ce mot désignait les différents parlers qui étaient spécialisés chacun dans un genre littéraire différent. Au XVIe siècle, ce mot commença à circuler en Italie pour définir la situation italienne qui était semblable à celle de la Grèce, c'est-à-dire un pays morcelé d'un point de vue politique et linguistique. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on utilise le mot avec la même signification qu'aujourd'hui, celle de langue parlée dans une zone limitée. Les dialectes, nés du latin, ont donc la même origine que l'italien, qu'on pourrait définir le dialecte de la Toscane, qui a eu plus de chance que les autres parce qu'il a été utilisé comme langue littéraire par des écrivains du XIVe siècle et a servi d'exemple pour les autres écrivains provenant d'autres endroits d'Italie. Pendant des siècles, pour la plupart des habitants de la Péninsule, le dialecte a été la langue maternelle et l'italien, la langue qu'ils apprenaient à l'école et qu'ils utilisaient dans des situations formelles, par exemple dans les bureaux. Ceux qui n'avaient pas la chance d'aller à l'école parlaient l' « italien populaire », une langue qui était un mélange de dialecte, de mots dialectaux italianisés et d'italien standard. On peut dire que les Italiens ont toujours été bilingues et une partie d'eux l'est encore.

Même si on peut regrouper les dialectes par zones – dialectes du nord, du centre, du sud et de l'extrême sud de la Péninsule – il arrive que, d'une ville à l'autre de la même région, ou encore entre un côté et l'autre côté du même village, certains mots soient différents.

Les dialectes sont très différents entre eux. Par exemple, pour un Milanais, il est très difficile de comprendre le dialecte de Naples et vice-versa. Aujourd'hui, les dialectes sont encore utilisés mais presque uniquement en famille ou avec les amis, et cela dépend des endroits. Par exemple à Venise et dans la Vénétie, le dialecte est beaucoup plus pratiqué qu'à Bologne, en Émilie-Romagne.

Des mots provenant des dialectes se sont répandus dans la langue italienne, comme mozzarella (de Naples), cannolo (de la Sicile), panettone (de Milan).

3. L'italien régional

Les dialectes et l'italien ont toujours vécu côte à côte et ils se sont influencés les uns les autres. Des mots du dialecte sont entrés dans la langue italienne et, vice-versa, des mots italiens ont pénétré dans les dialectes. L'italianisation des dialectes, favorisée par la diffusion de l'instruction et la marginalisation des dialectes (parler le dialecte voulait dire qu'on n'avait pas été à l'école), a donné lieu à l'» italien régional », une variété d'italien qui se caractérise surtout par des différences phonétiques (septentrionale, toscane, romaine, méridionale), qui permettent aux Italiens, mais aussi aux étrangers ayant une bonne oreille, de distinguer de quel côté d'Italie proviennent leurs interlocuteurs.

D'un point de vue lexical, des régionalismes sont utilisés uniquement dans leur territoire d'origine (ex. en Sicile, carnezzeria pour macelleria en italien pour ‘boucherie'). D'autres mots diffèrent d'une partie à l'autre de l'Italie : on les appelle les géosynonymes, c'est-à-dire des mots qui sont écrits différemment mais se rapportent au même objet. Par exemple, la pastèque s'appelle anguria dans le Nord, cocomero dans le Centre et melone ou mellone dans le Sud. À ces mots, s'ajoutent aussi d'autres mots qui sont typiques des différentes régions. Par exemples, michetta (‘sandwich') est typique de Milan, balocchi (‘les jouets') est typique de la Toscane.

Selon une étude des années 1950, le mot espresso, le café pris au comptoir, est unique et utilisé par tous les Italiens.

Pour résumer, en Italie on parle :

- l'italien standard (1)

- l'italien régional (2)

- le dialecte régional (le piémontais, le lombard …) (3)

- le dialecte (des villes, de la campagne, des villages) (4)

Un Milanais pourrait parler l'italien (1), l'italien de Lombardie (2), le dialecte lombard (3), le dialecte de Milan (4).

Les dialectes d'aujourd'hui ne sont plus les dialectes d'origine parce que beaucoup de choses ont changé dans la société italienne. Par exemple, plusieurs noms d'ustensiles, qui maintenant n'existent plus, ont disparu comme les objets qu'ils désignaient.

Mais les dialectes sont encore utilisés dans les chansons, la littérature, le théâtre, les séries télévisées … et aussi par les jeunes, surtout entre eux ou en famille.

4. Les minorités linguistiques

En Italie, il y a des endroits où on parle des langues qui ne sont ni l'italien ni les dialectes. On parle aussi le catalan (en Sardègne), l'occitan (au Piémont), le français (au Val d'Aoste et dans le Piémont), le slovène (dans le Frioul), le croate (en Molise), l'albanais (dans certains endroits des Abruzzes, des Pouilles, de la Basilicate, du Molise, de la Calabre, de la Sicile), l'allemand (en Haut-Adige), le grec (dans les Pouilles, en Calabre).

5. L'italien hors de l'Italie

Les échanges commerciaux au Moyen-Âge ainsi que l'émigration vers d'autres pays et continents à travers les siècles favorisèrent aussi les échanges linguistiques. Dans la Méditerranée, l'italien fut longtemps utilisé comme lingua franca (Langue fabriquée pour assurer la communication entre personnes qui n'ont pas la même langue maternelle)jusqu'à ce que le français et l'anglais prennent sa place.

Quelle langue ou quelles langues exportaient les habitants de la Péninsule ? C'étaient les dialectes et un mélange d'italien et de dialectes.

Beaucoup d'Italiens émigrèrent dans les pays de l'Europe. En France, la politique d'immigration ne favorisa pas la conservation de la langue italienne ; par contre, en Belgique, les Italiens ont continué à parler leurs dialectes, l'italien populaire et l'italien standard, de manière différente selon la classe sociale d'appartenance ainsi que les endroits du pays où ils se sont établis (à la ville ou autour des charbonnages – La Louvière, Liège, Mons). La langue italienne est considérée comme une langue de culture. En Grande Bretagne, on l'étudiait à l'école, mais on la refusait comme langue d'immigration. Maintenant, la situation a changé et la communauté italienne se reconnaît aussi dans sa propre langue maternelle. En Suisse, l'italien est une des trois langues nationales avec l'allemand et le français.

Dans le Nord de l'Afrique, c'est le dialecte sicilien qui s'impose, dans le Corne de l'Afrique le dialecte de la Vénétie. Dans le Sud de l'Afrique, la communauté italienne parle l'« italiese », un mélange d'italien, d'anglais et de pseudo-italien. Aux États-Unis, les dialectes se sont mélangés entre eux d'abord et ensuite avec l'anglais ; au Canada, les premiers immigrés italiens ont pris des mots anglais et les ont fait rentrer dans leurs dialectes, en donnant vie à l'« italiese », qui maintenant n'est presque plus utilisé. La rencontre entre l'italien et l'espagnol en Argentine a donné naissance au cocoliche et au lunfardo ; au Brésil, étant donné que la plupart des émigrés étaient originaires de Vénétie, est né le taliàn, un mélange de portugais, de dialectes de la Vénétie et d'autres dialectes du Nord de l'Italie. Même si les Italiens qui arrivèrent en Australie après la deuxième guerre mondiale avaient une meilleure connaissance de l'italien par rapport à ceux qui avaient émigrés auparavant, l'anglais a pris le pas sur l'italien et les dialectes.

|

Cette page a été rédigée pour ROMA·NET par Sabina Gola et Selin Altunsoy. |

La variation géographique du portugais

https://www.lingueo.fr/blog/wp-content/uploads/2013/01/portugais-carte.jpg

1. La variation dans l'espace : le portugais dans le monde

Les Portugais sont de grands navigateurs : dès l'époque des Grandes Découvertes, la langue portugaise sort des frontières du Portugal.

La langue portugaise, à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, en plus d'être parlée au Brésil, était aussi utilisée comme langue générale de la côte africaine et comme lingua franca dans les ports de l'Inde et du sud-ouest de l'Asie (indo-européens et malais-portugais selon les régions). Les Européens et les Asiatiques communiquaient en portugais dans de grandes parties de l'Inde, y compris les îles de Goa, Daman, Diu et Ceylan, Malacca, Samatra et Java, et l'île de Timor. Au Japon, en Thaïlande et en Chine, le portugais était également utilisé dans les relations politiques, commerciales et religieuses.

Dans certaines parties de l'Asie, en particulier à Ceylan, il peut encore y avoir des restes de créoles d'origine portugaise qui s'y sont développés. À Goa, la langue portugaise reste vivante au sein de certains groupes sociaux et professionnels.

*Un créole est, dans les régions colonisées, une langue forgée à partir d'une langue le plus souvent européenne et d'un mélange de langues locales et qui au fil des siècles finit par se substituer à la langue maternelle de ceux qui la pratiquent.

Actuellement, le portugais est la langue nationale du Portugal et du Brésil et il est aussi la langue officielle en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert, Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe et Timor oriental. À Macao, le portugais a été considéré comme langue officielle, aux côtés du chinois, pendant une période de 50 ans à compter de l'intégration du territoire en Chine. Des noyaux importants d'émigrants maintiennent la langue portugaise vivante en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique et dans plusieurs pays européens.

2. Géographie de la langue portugaise

Dans le domaine vaste et discontinu dans lequel il est parlé, le portugais se présente comme n'importe quelle langue vivante, différenciée intérieurement en variétés qui diffèrent plus ou moins fortement par la prononciation, la grammaire et le vocabulaire.

Bien que cette différenciation soit indéniable, elle ne suffit pas à empêcher l'unité de la langue.

Prenons un exemple de ces variations : les mots ‘enfant' et ‘bus'. Comment les dénomme-t-on ?

| au Portugal | au Brésil | en Afrique |

| criançamenino(a)gaiato(a)miúdo(a)garoto(a) | petizmoleque | candenguemonandengue |

| autocarro | ônibus | machimbombo |

On peut écouter les différentes manières de prononcer à partir des enregistrements sonores : http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/geografia/mapa02.html

2.1. La variété européenne du portugais

La variété européenne du portugais comprend le portugais parlé au Portugal continental et dans les archipels de Madère et des Açores.

2.2. Le portugais du Brésil

Le Portugais du Brésil est dérivé du portugais européen. Au Brésil, il a pris sa forme dans l'interaction complexe entre

- la langue du colonisateur (et donc du pouvoir et du prestige) ;

- les nombreuses langues indigènes du Brésil ;

- les nombreuses langues africaines arrivées par la traite des esclaves (officielles entre 1549 et 1830, non officielles avant et après ces dates) ;

- et enfin les langues de ceux qui ont émigré au Brésil d'Europe et d'Asie, surtout à partir du milieu du XIXe siècle.

2.3. Portugais d'Afrique, d'Asie et d'Océanie

Dans l'étude des formes qu'a assumées la langue portugaise en Afrique, en Asie et en Océanie, il est nécessaire de distinguer deux types de variétés : le créole et le non-créole.

Les variétés créoles sont le résultat du contact que le système linguistique portugais a établi, à partir du XVe siècle, avec les systèmes linguistiques indigènes. Peut-être sont-ils tous issus de la même lingua franca, qui pendant les premiers siècles de l'expansion portugaise a servi de moyen de communication entre les populations locales et les navigateurs, les marchands et les missionnaires le long des côtes d'Afrique de l'Ouest et de l'Est , la Perse, l'Inde, la Malaisie, la Chine et le Japon ; ils nous apparaissent aujourd'hui comme des résultats très diversifiés, mais avec des caractéristiques communes ou au moins parallèles qui se manifestent par une transformation profonde de la phonologie et de la morphosyntaxe du portugais à la naissance.

Il faut aussi considérer les cas de l'Angola et du Mozambique, où le portugais partage son influence avec de nombreuses langues nationales et est parlé comme langue maternelle par une partie non majoritaire de la population. Dans ces deux grands pays, leur importance et leurs perspectives d'avenir tiennent à leur rôle de langue d'administration, de culture et d'éducation, de langue des relations internationales et, surtout, de langue des relations interethniques (un rôle qui, en Guinée-Bissau, par exemple, appartient au créole).

| Au Portugal | Au Brésil | En Afrique |

| /a/ : /α/ | ||

| p/a/ra (verbe)p/α/ra (préposition) | p/a/ra(pour le verbe et la préposition) | p/a/ra(pour le verbe et la préposition) |

| /i e ε a o u/ | ||

| pr/ε/gar (prêcher)pr/ə/gar (clouer)m/u/rar (vivre) | pr/ε/garpr/ε/garm/o/rar | pr/ε/garpr/ε/garm/o/rar |

| Conjugaison | ||

| eu falotu falasele falanós falamosvós falaiseles falam | eu faloelevocê falaa genteelesvocês falam | eu faloelevocêa gente falaelesvocês |

| Pronoms clitiques et atones | ||

| Eu vi-o no cinema.Não o vi no cinema.Quero conhecê- | ||

|

Cette page a été préparée pour ROMA·NET par Maria Sofia Santos. |

La variation géographique du roumain

Pour la langue roumaine, le rapport entre la géographie et la langue peut être conçu de deux manières différentes :

- dans un premier temps, de la région vers la langue – dans une certaine région on développe une variété de langue avec des propriétés spécifiques et,

- dans un deuxième temps, de la langue vers les régions, par le biais de la migration de la population – une certaine langue est parlée dans d'autre pays, dans d'autres régions après avoir été acquise dans le pays d'origine, ou pour la deuxième génération, après avoir été acquise dans la famille qui parle la langue du pays d'origine.

Si l'on prend le roumain, pour établir les différentes variétés régionales, le facteur géographique est secondé par le facteur historique. Ainsi, les variétés issues du protoroumain ou du roumain commun entre le Xe et le XIIIe siècle sont des dialectes et les variantes à l'intérieur de l'ancien territoire de la Dacie, pour lesquels les premières attestations datent du XVIe siècle sont des régiolectes / graiuri.

L'histoire de la langue roumaine littéraire (standard) met en évidence sa base dialectale. L'unification de la langue sous l'empire de la standardisation met en danger sa richesse en variétés. De nos jours, on enregistre une fragilisation des langues romanes, en générale, face à l'anglais. De ce fait, des politiques linguistiques pour maintenir la variété des langues sont mise en place. On encourage l'intercompréhension.

Le compartiment de la langue le plus ouvert aux variations est le lexique, les caractéristiques phonétiques sont importantes souvent dans les différences des régiolectes. On reprend l'exemple du munténien (dialecte du sud de la Roumanie) tout en notant aussi certaines caractéristiques grammaticales.

1. Répartition par pays

https://fr.wikipedia.org/wiki/Répartition_géographique_du_roumain

Le nombre total de locuteurs du roumain dans le monde est estimé à 28 millions par l'Union latine, alors que l'estimation des ethnologues est de 23,6 millions. Sur les 28 millions, le nombre de ceux dont c'est la langue maternelle serait de 24 millions. Parmi les locuteurs de roumain sont également à compter ceux de la langue appelée moldave dans l'ancienne Union Soviétique, ainsi qu'au moins une partie des locuteurs appelés Valaques en Serbie et en Bulgarie, étant donné que cet ethnonyme est utilisé dans ces pays non seulement pour dénommer les Aroumains, mais aussi les Roumains de la vallée du Timok.

À noter aussi que le nombre de locuteurs de roumain émigrés n'apparaît que dans les données statistiques de certains pays, dans la plupart des pays étant pris en compte les citoyens de Roumanie et de la République de Moldavie. On ne sait pas combien de ceux-ci parlent roumain, ni combien sont établis définitivement dans ces pays et combien temporairement, c'est-à-dire on ne peut savoir si ces derniers sont ou non compris aussi bien dans les statistiques de Roumanie et de Moldavie, que dans celles des pays d'accueil (en 2015, en Belgique, on dénombrait 65 768 citoyens originaires de Roumanie).

2. Dialectes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Répartition_géographique_du_roumain

Les quatre dialectes de la langue roumaine sont parlés dans les régions suivantes :

- Daco-roman – dans la Dacie historique ;

- Aroumain – dans le sud de la Péninsule Balkanique (Grèce, Macédoine, Albanie du Sud, Serbie et Bulgarie, rarement en Roumanie) ;

- Meglenite – dans le sud de la Bulgarie et le nord de la Grèce, sur la vallée de la rivière Vardar, dans la région appelée Meglenia ; les locuteurs de ce dialecte sont les descendants des Romains de l'Empire romain-bulgare ;

- Istrien – parlé aujourd'hui dans la péninsule d'Istrie en Croatie (Carte : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Dias.Roman-Est.png).

L'aroumain (dit aussi macédo-roumain en Roumanie), en aroumain limba armãneascã ou armãnã (aroumain), désigné aussi par l'adverbe armãneashte/armãneshce, est une langue romane parlée par les Aroumains, faisant partie du diasystème roman de l'Est. L'aroumain est considéré par la plupart des linguistes comme une langue à part, comme le daco-roumain (qu'on appelle communément le roumain), le mégléno-roumain et l'istro-roumain. Toutefois, pour certains linguistes roumains, il s'agirait d'un dialecte du roumain. La seule certitude sur laquelle tous les linguistes et les toponymistes s'accordent, est que ces langues, individualisés à partir du Xe siècle, proviennent d'un tronc commun roman appelé proto-roumain, évolué du latin vulgaire parlé dans la péninsule des Balkans et le bassin du Bas-Danube.

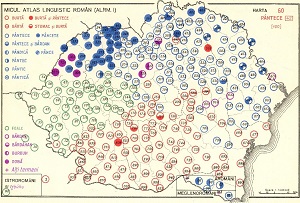

3. Régiolectes du daco-roumain (qu'on appelle communément le roumain)

Un régiolecte est une forme de la langue propre à une région.

La configuration dialectale du roumain, c'est-à-dire le nombre de régiolectes, leur classification et leur hiérarchisation, a toujours fait l'objet de débat. Selon certains linguistes il n'y a que deux groupes régionaux, celui du Nord ou moldave, et celui du Sud ou munténien. D'après d'autres auteurs il n'existe que trois groupes régionaux : moldave, munténien et banatéen. D'autres chercheurs en prennent en compte quatre : moldave, munténien, banatéen et celui de Crișana. Pour d'autres encore il y en a cinq : moldave, munténien, banatéen, celui de Crișana et maramuréchois. À ces variantes, certains linguistes ajoutent d'autres unités de divers degrés, certains parlers appelés de transition, mais dont ils soutiennent l'autonomie. Certains considèrent comme tels les olténiens, d'autres – les parlers du pays d'Oaș. Avec la prise en compte de plusieurs parlers transylvains, le plus grand nombre de régiolectes s'élève à 20.

Les régiolectes du roumain sont parlés par les populations majoritaires de la Roumanie, de la République de Moldavie et de la Transnistrie, par des minorités nationales dans les autres pays voisins de la Roumanie, ainsi que par des personnes émigrées de tous ces pays.

L'intercompréhension entre les locuteurs du roumain est pratiquement totale, malgré les différences entre ses variantes régionales, cette langue étant beaucoup plus unitaire que l'allemand, par exemple.

Les groupes de parlers roumains : en rouge – septentrionaux (le banatéen, le parler de Crișana, le maramuréchois, le moldave), en bleu – méridionaux (l'olténien, le munténien, le dobrogéen) (Carte : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Romania_Graiuri.jpg)

4. Quelques exemples

4.1. Exemple transrégional : burtă [ventre]

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/BURTA.JPG

4.2. Exemple régional : le munétien

Les parlers munténiens sont ceux de Munténie mais aussi de la plus grande partie de la Dobroudja, des Roumains vivant dans le nord de la Bulgarie, ainsi que dans les județe transylvains de Sibiu et de Brașov.

| Phénomène | Exemple dialectal | Sens dans la langue standard | Correspondant dans la langue standard | Traduction |

| mots à sens spécifiques | ginere | gendre | mire | marié (au moment du mariage) |

| mots d'origine bulgare | ciușcă | ardei iute | piment fort | |

| mots d'origine turque | peșchir perdea |

rideau |

prosop adăpost pentru vite |

serviette (pour s'essuyer) abri pour le bétail |

| mots d'origine grecque | dârmon | ciur | tamis |

|

Cette page a été rédigée pour ROMA·NET par Alice Toma. |