Le strette relazioni tra la Francia e l’Italia nel corso della storia hanno favorito importanti scambi linguistici, il che spiega in parte i numerosi prestiti reciproci tra le due lingue in vari ambiti. Tuttavia, un campo è assolutamente privilegiato nel corso dei secoli: quello dell’alimentazione e della gastronomia (Margarito, 2008). Il presente articolo si concentrerà dunque sui prestiti tra il francese e l’italiano in campo culinario.

In un primo momento, affronteremo le caratteristiche generali dei prestiti e il loro adattamento grafico, fonetico e morfosintattico nelle rispettive lingue per poi concentrarci su alcuni termini che consideriamo fenomeni linguistici interessanti. Va anche sottolineata la difficoltà di questo studio, legata alla variazione diatopica delle lingue in questione, probabilmente ancora più pronunciata in italiano che in francese.

Per ragioni metodologiche, è stato deciso di utilizzare la terminologia «classica» del prestito «di necessità e di lusso», stabilita da Ernst Tappolet (1913-1916), anche se questo approccio è stato molto criticato, poiché i prestiti di necessità possono essere evitati scegliendo altri tipi di innovazione, così come c’è una certa «necessità» nei prestiti di lusso (Winter-Froemel, 2017).

Per quanto riguarda la natura dei prestiti in campo culinario, si nota che questi tendono a designare concetti molto precisi, legati alla cultura del paese della lingua di origine: si tratta per lo più dei nomi di prodotti specifici. Così, troviamo, ad esempio, tipi di formaggi (it. mozzarella, ricotta, mascarpone, burrata; fr. camembert), i nomi di tipi di caffè (it. espresso, cappuccino, macchiato, americano), tipi di pane o pasticceria (it. ciabatta, focaccia, bruschetta; fr. croissant, brioche, madeleine), prodotti a base di cereali tipici (it. pizza, calzone, spaghetti, gnocchi, risotto, ravioli), a volte con slittamenti semantici (e.g. il caso di champignon, che sarà trattato più avanti). In questo senso, sembra logico parlare di «prestiti di necessità» prototipici. Inoltre, la maggior parte dei prestiti sono ormai diventati internazionalismi (in ogni caso, sono presenti in altre lingue europee) (Stammerjohann e Seymer, 2007).

Italianismi in francese

In generale, le grafie degli italianismi sono conservate, anche nel caso delle doppie consonanti, che non hanno valore fonetico in francese (es. cappuccino), tranne per alcuni prestiti probabilmente più antichi, ad esempio, brocoli, con la riduzione del raddoppiamento <cc> nel tempo (TLFi). Altre parole possono subire un’evoluzione, come nel caso di expresso [ɛkspʁɛso] (< it. espresso), per analogia con café express.

In francese, l’accento è sempre fissato sull’ultima sillaba, quindi tutti gli italianismi seguono questa regola. La pronuncia rimane molto simile, con alcune modifiche, come la sonorizzazione dell’affricata intervocalica nelle parole pizza [pidza] e mozzarella [modzaʁela] (spesso apocopato in mozza, un processo tipico per i sostantivi lunghi e frequenti in francese). Anche se le desinenze vocaliche diverse da -e sono atipiche in francese, vengono conservate. C’è ugualmente una leggera differenza nella pronuncia delle parole che terminano in -e (non pronunciata in francese, es. lasagne [lazaɲ], mascarpone [maskaʁpɔn]).

A livello morfosintattico, il genere grammaticale è mantenuto, poiché le lingue sono morfologicamente vicine. Così, le desinenze in -a sono percepite come femminili, tranne rare eccezioni. Ad esempio, in francese del Québec, la mozzarella è spesso maschile, probabilmente per calco sull’inglese mozzarella cheese, che diventa fromage mozzarella con l’ellissi eventuale del termine fromage (Pypaert, 2024).

La formazione del plurale avviene con l’aggiunta grafica della -s finale, non pronunciata all’orale. Questa regola si applica anche a parole già plurali in italiano (spaghetti(s), brocoli(s), panini(s), lasagne(s), scampi(s)), il che può essere spiegato dal numero di occorrenze (raramente si trovano al singolare).

Gallicismi in italiano

Le grafie sono generalmente conservate, talvolta con esitazioni legate agli accenti grafici e ai digrammi (fr. ragoût > it. ragù, fr. pâté > it. paté). Alcune parole sono adattate alla grafia italiana (fr. mayonnaise > it. maionese).

La pronuncia può essere modificata, poiché il sistema vocalico italiano è più ridotto di quello francese, ma si mantiene l’accento sull’ultima sillaba. Ad esempio, si osserva la denasalizzazione (croissant [krwas’san], camembert [kamem’bɛr]).

I gallicismi sono per lo più sostantivi invariabili in italiano, quindi il plurale è espresso dall’articolo (come per altre parole di origine straniera). Però, le forme plurali originali non sono rare («le brioches», «le baguettes»).

Per alcuni termini si verificano slittamenti semantici. È il caso di «ragù», che in francese indica «un piatto di carne e verdure cotto in salsa» (Larousse), mentre in italiano è un sugo a base di carne macinata grossa (Treccani). È interessante che il termine generico francese champignon ha finito per sostituire l’italiano prataiolo, cioè un tipo specifico di fungo, lo champignon de Paris (per restrizione semantica) (Reutner, 2008).

Un caso di prestito piuttosto curioso è quello del croissant. Infatti, attestato nel 1942 e marcato come esotismo, è proposto come sinonimo del termine italiano cornetto in diversi dizionari (Sapere Virgilio, De Mauro, Treccani). Dopo una breve ricerca, è emerso che le differenze nella ricetta sono minime. La motivazione del prestito sarebbe dunque meno chiara, e si tratterebbe di quello che chiamiamo «prestito di lusso» (nozione anch’essa criticata, poiché ogni prestito con le sue connotazioni apporta una modifica semantica e non agisce come sinonimo assoluto) (Reutner, 2008).

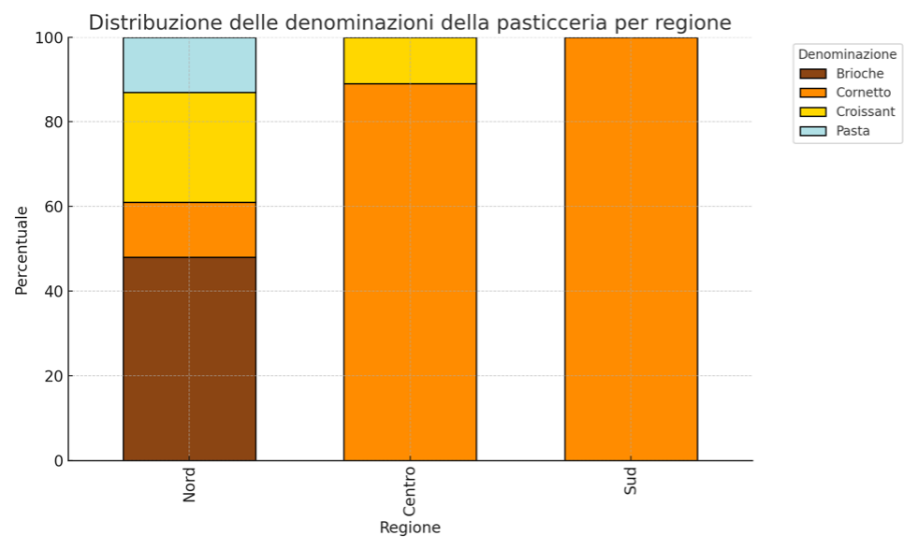

Per dirimere la questione dell’uso effettivo di questo termine, siamo riusciti ad intervistare 42 italofoni, di età compresa tra i 18 e i 56 anni, provenienti da diverse regioni. Abbiamo condotto l’indagine inviando i questionari tramite applicazioni che mettono in contatto persone che imparano le lingue (Tandem, HelloTalk). Per la maggioranza degli intervistati (64 %), c’è comunque una differenza nella ricetta (il croissant è più burroso), ma rimane minima, e almeno la metà afferma l’intercambiabilità dei termini. I risultati ottenuti (Figura 1) testimoniano la variazione diatopica nell’uso dei sostantivi: nel Centro-Sud, si usa solo il termine «cornetto», mentre il «croissant» è immediatamente percepito come qualcosa di «francese» e insolito. Al contrario, nel Nord si usa il termine croissant (26 %), ma viene superato da brioche (48 %), che cambia di significato rispetto al francese; o ancora, il 100 % degli intervistati provenienti dall’Emilia-Romagna usa il termine pasta per nominare il dolce in questione.

figura 1 (lavoro personale)

in conclusione, si potrebbe dire che esiste una dicotomia in questi prestiti: gli italianismi culinari in francese sembrano essere più comuni dei gallicismi in italiano, poiché questi corrisponderebbero alla cultura alimentare più radicata nella vita quotidiana, mentre la gastronomia francese sarebbe considerata come «prestigiosa» e riservata a determinate classi sociali.

Riferimenti bibliografici

FRALON José-Alain, «Les mystères du croissant», Le Monde, pubblicato il 20/3/2005, in linea : https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2005/03/20/les-mysteres-du-croissant_374725_3208.html, consultato il 30/10/2024.

MARGARITO Mariagrazia, 2008, «Une valise pour bien voyager… avec les italianismes du français», Synergies Italie, n°4, p. 63-73.

PIROLLO Alessandro, «Brioche, cornetto e croissant: non sono la stessa cosa?», La cucina italiana, pubblicato il 30/1/2024, in linea : https://www.lacucinaitaliana.it/storie/piatti-tipici/brioche-cornetto-croissant-differenza/, consultato il 30/10/2024.

PYPAERT Nicole, 2024, «L’intégration morphosyntaxique des italianismes culinaires en français : variation diatopique et emprunt», Langue française, n° 221, p. 123-142.

REUTNER Ursula, 2008, «Les emprunts récents de l’italien au français», in HORIOT Brigitte (a cura di.), Le français, ailleurs et toujours : place et fonctions du français dans les autres langues - actes du colloque international tenu à l’Université Lyon III, Lione, Centre d’Études Linguistiques - Corpus, Discours et Sociétés, p. 119-136.

STAMMERJOHANN Harro e SEYMER Gesine, 2007, «L’italiano in Europa: italianismi in francese, inglese e tedesco», in MARASCHIO Nicoletta (dir.), Firenze e la lingua italiana fra nazione ed Europa, Firenze, Firenze University Press, p. 41-55.

TAPPOLET Ernst, 1913-1916, Die alemannischen Lehnwörter in den Mundarten der französischen Schweiz: Kulturhistorisch-linguistische Untersuchung, F. Reinhardt, Basel, 119 p.

WINTER-FROEMEL Esme, 2017, «The pragmatic necessity of borrowing», Taal en Tongval, vol. 69, n° 1, p. 17-46.

Dizionari

CNRTL, Trésor de la Langue Française informatisée (TLFi), s.v. brocoli, in linea: https://www.cnrtl.fr/lexicographie/brocoli, consultato il 30/10/2024.

DE MAURO, I Nuovo De Mauro, s.v. cornetto, in linea: https://dizionario.internazionale.it/parola/cornetto, consultato il 30/10/2024.

LAROUSSE Dictionnaire Larousse français, s.v. ragoût, in linea: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rago%C3%BBt/66216, consultato il 30/10/2024.

TRECCANI, Vocabolario Treccani, s.v. cornetto, in linea: https://www.treccani.it/vocabolario/cornetto/, consultato il 30/10/2024.

––, Vocabolario Treccani, s.v. ragù, in linea: https://www.treccani.it/vocabolario/ragu/, consultato il 30/10/2024.

***, Virgilio Sapere, s. v. cornetto, in linea: https://www.sapere.it/sapere.html, consultato il 30/10/2024.

Didascalia foto

Recette italienne : https://recette-italienne.fr/cuisine-italienne/

| Cette page a été rédigée pour la revue ROMA 5/2024 par Yannis Leloup et Daria Volkova. |